Rancho de Ánimas.

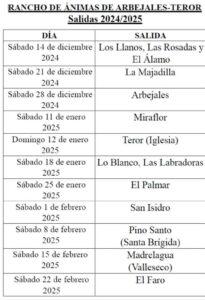

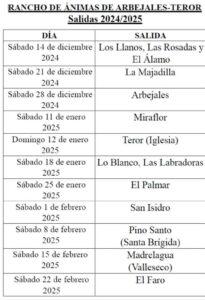

“La nueva temporada se iniciará este sábado 14 de diciembre con la primera salida a Los Llanos, Las Rosadas y El Álamo, y finalizará el 22 de febrero de 2025 en El Faro.”

Al anochecer, la lluvia llenaba de aromas y sonidos las tierras de Teror en las medianías de la Gran Canaria.

En la habitación de muebles de madera con varias capas de barniz y en sus paredes, grandes cuadros de estampas religiosas, se encontraban Anita, Suso, Paquito, Teresa, Pepejulia, Antonio, Lala y Josefa.

Las mantas de lana cubrían del regazo hasta los pies para combatir el frío del inicio de diciembre, los cachorros encajados hasta las cejas, ternos para los hombres y las mujeres se cubrían sus hombros con capas hechas de punto barbilla.

Entonces dio comienzo la conversación en el recuerdo de los Ranchos de Ánimas, que vivieran en su infancia.

Gesticulaban mientras rememoraban aquellos grandes calderos de rancho con carne y fideos, que se revolvían con un gran cucharon.

El gofio, pan, queso, aceitunas y el arroz con leche. El olor a café de las cafeteras que no paraba en toda la noche y el ron miel.

Con sus voces ya cascadas pero tiernas, entonaban algunas letras que recordaban:

“Cho Pancho Pulío

me mando a cantar a su hijo Pancho

que en la Habana está.”

Había añoranza, magua en el recuerdo, y a mí me impulsó a conocer más sobre esta tradición de nuestro pueblo, que se sigue manteniendo, que debiera tener más ayuda y reconocimiento como patrimonio de la cultura inmaterial de Canarias.

He tenido la suerte de conocer a componentes de uno de los Ranchos más viejos y que continúan en la actualidad, que es el Rancho de Ánimas de Arbejales y espero que esta reseña sea un granito más en el aplauso a estas paisanas y paisanos de varios rincones de nuestras islas por esta grandiosa labor.

La función de los Ranchos, se recoge en el libro de Ranchos de Ánimas de Arbejales, Teror- Guardianes de una tradición centenaria.

Los Ranchos de Ánimas de las zonas aisladas, al no contar con parroquias cercanas, gozaron de una autonomía y capacidad de intervención mucho más amplia que la de sus homónimos urbanos. Al no padecer la cercanía e inmediatez coercitiva de los párrocos o de las cofradías de ánimas, sus actividades calaron hondo en campesinos, pastores, artesanos y pescadores.

Su carácter de tradición religiosa popular, cubría una parte importante de las necesidades espirituales de los miembros de la comunidad.

En una época dominada por el boato de la liturgia tridentina, la claridad e inmediatez de las actividades de los ranchos permitía una mayor cercanía e identificación popular a través de sus prácticas religiosas.

Cubrían en gran medida la función de la iglesia en lugares que, de otro modo, hubieran permanecido sin atención.

De esta manera, los ranchos de ánimas se consolidaron en las comunidades de origen, lo que dio lugar, en las zonas de Teror, Valleseco, Santa Brígida y San Mateo que siguen la tradición de los ranchos de ánimas, también el de Arbejales-Teror, a un sistema de religiosidad popular basado en el culto a las Ánimas.

Ahora bien, al final de cada temporada, siempre quedaba institucionalmente justificado su trabajo, ya que se cumplía con la entrega a la cofradía, o, si ésta no existía, al párroco, de la limosna recaudada para las ánimas.

Para nuestros Cantadores de Teror el Rancho es muy importante por la finalidad que tiene, la gente lo respeta, lo aprecia y lo atiende.

La gente cree en el valor espiritual del sacrificio que se hace cantando a las ánimas.

Todos los sacrificios que se hacen con buena fe tienen su valor y ayudan a las ánimas con las plegarias de las coplas.

Pero además de ese valor está después el valor que tiene la misa, porque el que crea que ya cumplió con dar limosna a las ánimas debe saber que aunque no se pueda ir a la Misa por las Ánimas, ésta tiene su propio valor.

La gente, en otro tiempo no podía escuchar misa porque no tenía tiempo, ropa o salud; aunque era religiosa tenía problemas para asistir a los oficios, el Rancho era así una cofradía que hacía un trabajo por las ánimas de las familias que no podían asistir a los oficios religiosos.

La mayoría de las coplas y deshechas que se cantan son en casi un noventa y nueve por ciento de los casos para los difuntos.

Pero a veces hay quien manda a cantarle a los vivos, por ejemplo a una persona que está lejos porque emigró, trabaja fuera, está en el cuartel, etc.

En este caso se le canta y se le pide a las Ánimas que le ayuden para que le vayan bien las cosas.

También se le canta a la ‘reunión’, a los que están presentes durante la celebración, a los novios y hasta se daban bromas y había piques entre los mismos cantadores; claro, que todo esto ocurría cuando ya estaba bien entrada la noche, ya de madrugada.

Con el tiempo esto casi se ha perdido y hoy en día podemos decir que casi todo lo que se canta está dedicado a las ánimas, que en realidad es la razón de ser del Rancho.

En artículo de 7i “Los cantadores de las montañas” escrito por Himar Reyes Afonso, nos relata que cada sábado de invierno, entre la primera semana de diciembre y finales de febrero, Los Cantadores de Arbejales preparan sus instrumentos porque esos días hay salida.

El Ranchero o el mochiller cargan al hombro la gran alforja de lana tejida en telar de tea que un devoto a las ánimas donó hace años.

En ella se transportan los instrumentos pequeños (los panderos, el tamborcillo, las varillas con las que se tocan las espadas), el mantel o paño, las bebidas, las libretas de las cuentas y la bolsa en la que se guarda el dinero de las limosnas del día.

Recorren cada semana distintas zonas de los municipios de Teror, Valleseco, Santa Brígida y San Mateo.

Por la mañana madrugan para iniciar un peregrinaje por caminos, senderos, barrancos y casas, recabando las aportaciones de los vecinos limosneros y sus peticiones.

Almuerzan en sus casas a mediodía y de cuatro a cinco de la tarde vuelven a recorrer alguna casa, un garaje, un bar o un local donde cantar algunas coplas o deshechas por los difuntos de los limosneros.

Sobre las siete escuchan la misa en la iglesia o ermita del lugar, cantando al finalizar la misma alguna copla en honor al patrón, santo o virgen de advocación y por todas las Benditas Ánimas del Purgatorio.

Terminan en alguna casa donde siguen cantando, cenan los alimentos preparados por el limosnero que ofrece la cena, generalmente un rancho canario, queso, aceitunas, arroz con leche y ‘queque’ u otro dulce, y continúan con su cantiga hasta bien entrada la madrugada, acompañados de ron miel para aclarar la garganta y soportar el frío, un ‘buchito’ de café y devoción: rememorando, invocando y rogando por las Ánimas del Purgatorio de todos los que allí se acercan.

Con todo esto, podemos concluir que Los Ranchos de Ánimas de Gran Canaria son un fósil etnográfico viviente del Patrimonio de la Cultura Inmaterial de Canarias que se remonta al siglo XV.

Se trata de un sistema de religiosidad popular de carácter animista en el que se fusionan de manera ecléctica elementos de la cultura aborigen y un cristianismo primitivo ecológico y panteísta en sus formas, que llega a las islas a través de las órdenes religiosas, principalmente franciscanos y dominicos, como complemento evangelizador e ideológico de la Conquista.

El Concilio de Trento en su Sesión XXV celebrada en 1563 proclama como Dogma de Fe la Doctrina del Purgatorio, y en ese contexto de Contrarreforma la Iglesia Católica, con la Inquisición como brazo ejecutor, prohibió y persiguió todas las formas no canónicas de prácticas religiosas que no se correspondieran a su modelo dogmático y a su magisterio doctrinal.

En ese contexto podríamos decir que aparecen los Ranchos de Ánimas.

Los cultos aborígenes sobre la muerte y el más allá, de los que desgraciadamente muy poco sabemos pero cuya existencia es deducible de la práctica de la momificación y de los enterramientos, así como de la presencia en cadáveres y enterramientos de objetos y/o elementos rituales y simbólicos, van a encontrar en el dogma tridentino del Purgatorio un espacio apto para mantener e integrar este original y complejo sistema de culto animista, que permite mantener el Culto a las almas de los difuntos, a los Santos de cada familia de esta comunidad que son sus antepasados fallecidos y al mismo tiempo se obtiene cobertura, legitimada a través de la limosna que al final de cada temporada se entrega a las parroquias, para la celebración de reuniones sociales que adquieren el carácter de celebración.

Y esto así, de manera ininterrumpida desde hace siglos y perdiéndose en la memoria del tiempo, cada uno de los sábados del solsticio de invierno desde Santa Lucía en diciembre hasta La Candelaria en febrero, de las luces a las luces como decían los viejos cantadores.

Javier Marrero.